核心阅读

习近平总书记强调,要完善人才培养与经济社会发展需要适配机制,提高人才自主培养质效。当前,全球经济结构加速调整,国内产业转型对人才需求发生深刻变化,推动人才培养与发展适配,要改革人才培养模式,推动各层次人才竞相涌现。本期《关注》版推出深度报道,聚焦江苏省苏州市“以产聚才、以才兴产”的实践路径,敬请关注。

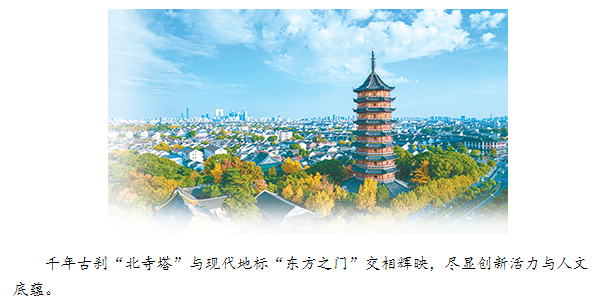

在苏州,古典与现代的对话从未停歇:园林的飞檐下,纳米实验室的精密仪器闪烁着科技微光;古城的巷弄里,科创企业的芯片电路勾勒出未来图景……这座人文荟萃的千年古城,正以“123456”诠释其创新实力:国家科技型中小企业数量全国第一,中国先进制造业百强市全国第二,科创板上市公司数全国第三,全社会研发投入强度全国第四,“上海—苏州”科技集群全球第五,中国独角兽企业数量全国第六。来之不易的成绩背后,与其坚持“以产聚才、以才兴产”的实践路径密不可分。

近些年来,苏州市瞄准加快建设人才友好型城市目标,持续深化产才融合、强化人才与产业“双向赋能”。截至目前,苏州人才总量达407万人,高层次人才45万人,留学回国人员超6.7万人,98%的领军人才扎根战略性新兴产业,创办苏州八成以上的科创板上市企业与独角兽培育企业,为奋力推进中国式现代化苏州新实践增添新动能、注入新活力。

聚焦产业需求与人才匹配问题

打造梯次人才队伍

>>>“一人一策”“一事一议”引育“战略帅才”;投资“领军人才”;为“青年俊才”提供就业岗位、住房补贴

“00后”青年科学家潘远志19岁来苏创业,24岁便成为2025年“苏州青年科学家”中最年轻的一位。他所带领的企业月产陶瓷载板达5亿颗,拥有60多项专利,真正走出了一条从技术突破到产业化的坚实道路。他坦言,苏州市完善的创新生态和精准的产业政策,是吸引他来此创业的关键。

人才政策是吸引和留住人才的关键。苏州市坚持上接城市发展战略、下接用人主体需求,持续加强政策创新、政策突破,逐步形成“塔尖引领、塔身支撑、塔基稳固”的梯次人才支持体系。

引育掌握关键核心技术的“战略帅才”是“头等大事”。通过顶尖人才计划、集聚全职院士9条等政策,苏州市以“一人一策”“一事一议”的定制化服务,为顶尖人才提供最高1亿元项目资助和上不封顶的特殊支持。16家海外创客育成中心、28个海外人才合作组织织就全球引才网络,让“全球智慧”加速落地。2025年评选的新一批4名顶尖人才,涵盖可持续能源、后量子密码学等前沿领域,致力于成为引领产业突破的“灯塔”。

投资“领军英才”,是苏州市赋能产业集群的关键举措。以苏州创新创业领军人才计划为牵引,苏州市县两级已吸引集聚超1.3万名一流科技领军人才和创新团队,形成“引进一个人才、集聚一个团队、带动一个产业”的链式效应。苏州工业园区纳米新材料领域便是典型——200多个院士团队入驻合作,超1000名国家级、省级、市级领军人才加盟,创造产值超1700亿元,成功创建首批江苏省级“特色产业人才集聚区”。

苏州光格科技股份有限公司创始人姜明武的故事,正是这一效应的缩影。十五年前,他通过苏州国际精英创业周落户苏州,带着新一代光纤传感技术成立公司,入选科技领军人才企业后获得本地创投机构支持,2023年成功登陆科创板。姜明武感慨:“苏州对初创企业的友好,不仅在于政策,更在于产业链的完备——上下游配套齐全,合作伙伴就在隔壁园区。”如今,光格科技的产品已应用于全国多个城市的智慧城市建设,成为纳米技术产业化的重要标杆。

“青年俊才”是苏州市筑基未来发展的源源动力。苏州市将青年人才视为“未来种子”,推出近年来力度最大的支持举措:每年提供不少于30万个优质就业岗位,提档升级大学生购房补贴、生活补贴;建立青年科学家发布制度,打造青年创业园、青年人才驿站等工作载体,设立超10亿元青年人才创业基金,全方位打造青年人才就业创业首选城市。

聚焦平台建设与人才发展问题

创新平台融合互动

>>>与国内外知名高校建立合作关系;推进“双创”孵化载体和留创园建设;完善产才对接链条

苏州市始终将平台建设与人才发展通盘谋划,在布局创新源头、打造创新平台上破题求解,人才与平台载体的强融合、强互动,人才链、创新链、产业链的叠加优势逐步显现。

与260多家国内外知名高校建立合作关系,实现C9联盟高校全覆盖;高水平建设苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心(苏州)、国家新一代人工智能创新发展试验区核心区,集聚中国科学院载体机构34家,占其全国布局的五分之一,集聚人才超5000人;推动全市1.4万家规模以上工业企业建设研发机构,目前建有率超84%。2024年9月,全国首个高校区域技术转移转化中心落地苏州,推动校企联合攻关与成果转化。启动建设以来,苏州与高校联合攻关项目超1600项,总投入超35亿元;高校向企业转让专利超1600件,孵化企业1000余家,注册资金90多亿元,推动实现“实验室成果”到“生产线产品”的无缝衔接。

大力推进“双创”孵化载体和留创园建设,形成国家、省、市三级科技创业孵化载体梯度培育体系,全市拥有国家级科技企业孵化器76家,数量全国第一;打造41家市级以上留创园,其中国家级留创园4家,占全省的2/5。

诺菲纳米科技有限公司的成长离不开这一体系。2020年,创始人潘克菲带着将纳米银线材料商业化落地的梦想从美国归来,得益于苏州工业园区的纳米产业规划和本地创投支持,公司从实验室走向产业化,最终成为国内唯一拥有纳米银导电膜完整自主产权的企业,出货量全球第一。

不断完善产才对接链条,连续17年举办“苏州国际精英创业周”,累计吸引4万余名全球高端人才来苏对接,培育市级以上“独角兽”企业79家,国家“专精特新”企业40家,年产值过亿企业30余家。连续15年举办覆盖全球40多个国家和地区的国际创客大赛、全球科技创业大赛、青年精英创业大赛等赛事集群,共吸引1.3万多个项目参赛。连续10年举办“校园苏州日”活动,累计组织8000余家企事业单位,赴全国知名高校举办百余场重点专场招聘活动。

今年以来,已举办10余场“校园苏州日”大型校园招聘活动,先后走进清华大学、北京大学、中国科学技术大学等高校参加,并在苏州本地举办春季招聘大会,吸引2.5万名青年人才现场参会。

聚焦服务品质与人才需求问题

构建全生命周期服务体系

>>>开发上线全流程智能服务平台;推行“谁用人谁评价”机制;设立百亿人才基金;建成高层次人才一站式服务中心

栽下梧桐树,自有凤来栖。人才的吸引力强不强,不仅靠“政策引才、平台育才”,更要在“服务留才、环境聚才”上下功夫。苏州市坚持以用户思维解决人才所急,致力打造全生命周期人才服务体系。

数字赋能,开发上线全流程智能招聘、人才政策智能匹配、人才综合服务3个AI+智能服务平台,助力人才便捷找工作、精准查政策、快速享服务。为让更多毕业生高效对接岗位,苏州市创新推出智能招聘平台FlashOffer,通过企业提前录岗位、学生提前投简历、线上先匹配、线下再对接,借助AI赋能,帮助青年人才更快锁定心仪岗位。截至目前,该平台已经集成超10万个青年人才岗位、近6万个应届生岗位、近6000家用人单位,涵盖人工智能、生物医药、高端制造等产业领域。

改革聚力,破除“四唯”桎梏,推行“谁用人谁评价”机制,赋予亨通集团、三一重机等民营企业正高级职称评审权,11名企业引进高端人才直接认定市级领军人才,让评价更贴合产业需求。打破行业地域壁垒,推进校地双聘、高层次人才事业编制“周转池”实体化运作,开通校企引才“绿色通道”。率先开展国际职业资格比照认定,累计发布443项比照认定目录,近200人获得国内职称证书,联动德国JP集团打通中德高端人才流通通道,切实把改革红利转化为留才聚才实效。

金融加持,成立4期姑苏人才基金,带动近百家创投机构出资超70亿元;推出“百亿人才基金”,采取“政府资金引导、市场资金主投”模式,支持金融机构依法合规开展“人才投”“人才贷”“人才保”“人才险”,扩大创业担保贷款规模,同步设立人工智能、低空经济、生物医药等子基金,重点投向领军人才、赛事选手、初创企业,为人才创新创业构建全生命周期金融支持体系。

服务增效,建成全省首家高层次人才一站式服务中心,通过前台“一站式”受理、后台多部门协作的方式,提供人才认定、待遇落实、创业服务、咨询服务等便利服务,已累计服务超2.6万人次。发放顶尖人才“城市礼遇卡”,升级高层次人才“苏州英才卡”,对人才在医疗保障、交通出行、住房安居等方面予以优惠。布局打造10个高品质人才社区,累计投用人才公寓12万余套,打造高层次人才综合服务站点、苏州国际人才港、海外人才国际融合服务中心,连续14年获评“外籍人才眼中最具吸引力中国城市”。

(整版图片均为资料图片,由江苏省苏州市委组织部提供)

本篇文章共有1页 当前为第 1 页

欢迎关注名城苏州官方微信:www2500szcom(微信号)